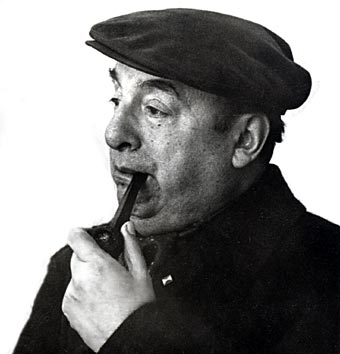

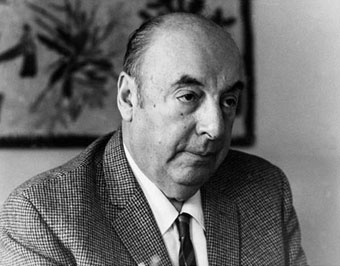

Pablo Neruda

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 1904-Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno. Comenzó muy pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizó en 1946.

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 1904-Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno. Comenzó muy pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizó en 1946.Su madre murió sólo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Allí también comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los dieciséis años se trasladó a Santiago, donde publicó sus primeros poemas en la revista Claridad.

Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con Veinte poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro.

Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender, en 1926, la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con García Lorca, Aleixandre, Gerardo Diego y otros componentes de la llamada Generación del 27, y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una «poesía sin pureza» y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social.

Pablo Neruda

En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil y escribió España en el corazón. Progresivamente sus poemas experimentaron una transición hacia formas herméticas y un tono más sombrío al percibir el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana.

De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los mitos americanos de su Canto general. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina.

De allí pasó a México, y más tarde viajó por la URSS, China y los países de Europa Oriental. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la Paz, volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad.

Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. De publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido.

Diseminada en miles de versos ha quedado para la posteridad la biografía, íntima y pública, secreta y militante, del gran poeta chileno Pablo Neruda. Nos legó además la crónica de sus días agitados y viajeros en unas líricas memorias tituladas Confieso que he vivido, y sobre su figura han escrito numerosos amigos del escritor, su apasionada viuda Matilde Urrutia y centenares de críticos e historiadores.

La abrumadora personalidad de este hombre de credo comunista, resuelta y tozuda hasta el sacrificio por todo aquello en lo que creía, estalla en su obra con un aliento vital que apenas deja entrever las muchas tribulaciones y las muchas horas sombrías que hubo de atravesar. Para algunos que lo conocieron, especialmente para aquéllos que compartieron con él la lucha contra la miseria y la opresión de los pueblos, Pablo Neruda gozó del carisma excepcional de aquellos elegidos a quienes encaja como un guante la palabra ejemplaridad; pero para la mayoría de los lectores que no gozaron de la fortuna de su abrazo, el poeta será siempre aquel personaje tímido, invisible y agazapado que se ocultaba tras los barrotes horizontales y tenues de sus lindas canciones de amor.

Pablo Neruda

Nacido en 1904 en Parral con el nombre de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, Neruda se sintió durante toda su vida profundamente enraizado en su tierra chilena pese a haber llevado una existencia de viajero incansable. Su madre, Rosa Basoalto, murió de tuberculosis poco después de dar a luz, y su padre, conductor de un tren que cargaba piedra, José del Carmen Reyes Morales, se casó dos años después con Trinidad Cambia Marverde, de quien Neruda escribiría: "Era una mujer dulce y diligente, tenía sentido del humor campesino y una bondad activa e infatigable". Para el pequeño Neftalí fue su nueva madre como el hada buena; tuteló al muchacho con una solicitud incluso mayor que su auténtico padre, con quien, en su adolescencia, no tardaría en mantener graves disputas.

Residiendo en Temuco, ingresó en el Liceo de la ciudad en 1910, y cuando aún no había salido de esta institución, el 18 de julio de 1917, pudo leer emocionadamente en un periódico local, La Mañana, el primero de sus artículos publicados, que tituló "Entusiasmo y perseverancia". Para entonces había tenido la suerte de conocer a una imponente señora, "alta, con vestidos muy largos", que no era otra sino la célebre poetisa Gabriela Mistral, quien le había regalado algunos libros de Tolstoi, Dostoievski y Chéjov, decisivos en su primera formación literaria.

No obstante, su padre se oponía abiertamente a que siguiera esta vocación, de modo que cuando el 28 de noviembre de 1920 obtuvo el premio de la Fiesta de Primavera de Temuco, el joven poeta ya firmaba sus poemas con seudónimo, un ardid para desorientar a su progenitor. El nombre elegido, Neruda, lo había encontrado por azar en una revista y era de origen checo; no sabía que se lo estaba usurpando a un colega, un lejano escritor que compuso hermosas baladas y que posee un monumento erigido en el barrio de Mala Strana de Praga.

Cuando concluye sus estudios en el Liceo pasa a Santiago para seguir la carrera de profesor de francés en el Instituto Pedagógico, pero continúa preparando libros de versos. Al poco tiempo se vincula a la revista Juventud de la Federación de Estudiantes, donde toma contacto con el movimiento anarquista y, en particular, con uno de los líderes del grupo, formidable y valeroso, llamado Juan Gandulfo. En 1922, habiendo trabado una buena amistad, que se revelaría fecunda y duradera, con el director de la revista Claridad, se incorpora a su redacción, y así comienza a escribir como un poseso hasta cinco poemas diarios. Al año siguiente edita a sus expensas su primer libro de poemas, Crepusculario.

Para poder pagarse esta publicación, Pablo Neruda, por entonces un joven ávido de lecturas y de vida, extravagante y delgado, vestido a lo poeta bohemio del siglo XIX con un traje negro, debe vender sus muebles, empeñar el reloj que le ha regalado su padre y recibir la ayuda in extremis de un crítico generoso. Este último, un tal Allone, se prestó a saldar la deuda cuando el editor se negó a entregar un solo ejemplar antes de que estuviera satisfecha completamente la factura.

Neruda y Nicolás Guillén en el Aula Magna

de la Universidad de La Habana (1960)

Crepusculario fue en realidad una miscelánea de otros proyectos, una reordenación precipitada de poemas que inmediatamente dejaron insatisfecho al autor. A partir de entonces Neruda se entregó, con más ahínco si cabe, a la confección de otro libro, éste sí, orgánico y mucho más personal, que terminaría publicándose en 1924 con el título Veinte poemas de amor y una canción desesperada.

Diplomático por Asia

A partir de esta época la politización de la poesía de Neruda será progresivamente mayor y, paralelamente, su vida se verá enfrentada a adversas circunstancias económicas. De momento, al abandonar sus estudios, su padre le retira toda ayuda material, por lo que abraza la esperanza de conseguir algún cargo diplomático. Sin embargo, todo lo que obtiene en 1927 es un oscuro y remoto destino consular en Rangún, Birmania.

Allí, en aquellas tierras fantásticas, "entre hombres que adoran la cobra y la vaca", conoció Pablo Neruda a la tan bella como peligrosa Josie Bliss, una nativa que sin embargo vestía a la manera inglesa. Tras visitar en su compañía los más exóticos rincones de aquellas tierras, se trasladó a vivir a casa de ella, pero pronto la muchacha trocó su dulzura en celos, y la vida de la pareja se hizo intolerable. "Sentía ternura hacia sus pies desnudos", escribió el escritor, pero también contó cómo Josie le escondía las cartas y cómo, en una ocasión, se despertó sobresaltado y la encontró vestida de blanco, al otro lado del mosquitero, tenebrosa, blandiendo un cuchillo mortífero y sin determinarse a asestar el golpe fatal: "Cuando te mueras se acabarán mis temores", balbuceó con amargura la mujer enferma.

Asustado, Pablo Neruda no tardó en huir de aquella situación que cada vez se volvía más amenazante, y cuando recibió un telegrama en el que se le comunicaba su traslado a Ceilán, preparó el viaje en el más absoluto secreto y se marchó sin despedirse, abandonando en el desolado hogar de Josie sus ropas y sus libros.

Ejerció durante un año de cónsul en Colombo (Ceilán, actual Sri Lanka) y en 1929 fue trasladado a Singapur. Su inquietud por las culturas indostaníes y la política lo llevó a asistir al Congreso Panhindú, celebrado en Calcuta en 1929. En 1930, Pablo Neruda se casó con María Antonieta Hagenaar, una joven holandesa con la que regresó a Chile dos años después y que le dio una hija, Malva Marina, el 4 de octubre de 1934. Ese mismo año, y tras haber conocido a Federico García Lorca en Buenos Aires, se trasladó a España para hacerse cargo del consulado chileno en Barcelona. En España desarrolló una intensa actividad cultural y conoció a poetas de la generación del 27 como Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre o Manuel Altolaguirre.

Neruda en España

Su integración en aquel Madrid pletórico de pasiones políticas se acrecentó al año siguiente, pues en febrero de 1935 se hizo cargo del consulado de Chile en la capital española. En Madrid apareció aquel año la revista literaria Caballo Verde para la Poesía, dirigida por el poeta. También allí dio a la imprenta una de sus obras más célebres, Residencia en la Tierra, y conoció a su segunda esposa, Delia del Carril.

La trayectoria española de Neruda tomó tintes dramáticos cuando el 18 de julio de 1936 dio comienzo la terrible guerra civil que enfrentó a "las dos Españas". Uno de los primeros hechos sangrientos de aquella lucha fue el fusilamiento de Federico García Lorca. Abandonó la península Ibérica en pleno conflicto bélico y se dirigió a París, desde donde participó activamente en actos de solidaridad con la República y el pueblo español. Tras su regreso a Chile, en 1937, prosiguió su actividad combativa con la publicación de España en el corazón.

En 1938, Ediciones Ercilla dio a la luz una recopilación de sus obras. Aquel año falleció su padre en Temuco y poco después, su madrastra. En octubre triunfó en las elecciones generales chilenas el Frente Popular. Mientras, en Cataluña, se editaba España en el corazón.

La Guerra Civil española concluyó en 1939 con la derrota de los republicanos. Neruda solicitó, y obtuvo, el nombramiento de cónsul para la inmigración española. Con la idea de ayudar en lo posible a los derrotados, viajó a París y desde allí organizó una expedición de españoles a bordo del vapor Winnipeg que llegó a Valparaíso a finales de año. El poeta regresó de nuevo a Chile en 1940, cuando ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, pero permaneció poco tiempo en su país, pues en agosto se incorporó a un nuevo destino diplomático, el consulado general de Chile en México. Desde allí viajó a Cuba. En 1942 publicó América, no invoco tu nombre en vano, que después fue incorporado al Canto general; ese año sufrió la pérdida de su hija, Malva Marina, que falleció en Europa.

Política, exilio y reconocimiento

A partir de 1946, su actividad política se desarrollaría en su propia patria, donde fue elegido senador de la República por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Ese mismo año obtuvo también en Chile el Premio Nacional de Literatura, pero no tardarían en complicársele las cosas cuando hizo pública su enérgica protesta por la persecución desencadenada contra los sindicatos por el presidente González Videla. La lectura ante el Senado de su alegato Yo acuso motivó que se ordenara su detención y sólo gracias al refugio que le ofrecieron sus allegados logró Neruda evitarla y salir del país el 24 de febrero de 1949.

Durante el tiempo en que estuvo oculto preparó otra de sus obras mayores, Canto general, que, aparte de distribuirse clandestinamente en Chile, se editará en México en 1950 con ilustraciones de los grandes muralistas Siqueiros y Diego Rivera, poco antes de que se le conceda, junto a Picasso y al poeta turco Nazim Hikmet, el Premio Internacional de la Paz. Comienza entonces un doloroso destierro, cuya tristeza apenas puede ser enjugada por los numerosos homenajes, calurosas recepciones e importantes galardones con que se reconocen sus méritos como poeta y como hombre íntegro. En 1951 inició un viaje por Italia, país en el que fijó su residencia al año siguiente. En Capri escribió Las uvas y el viento. Después de un viaje por Europa, al ser revocada su orden de detención en Chile, pudo regresar a su casa en agosto del 1952. Su retorno fue motivo de múltiples homenajes públicos. En este periodo difícil del destierro había venido en su auxilio una mujer, la que sería su compañera hasta su muerte: Matilde Urrutia.

En Italia con Matilde Urrutia

Los años siguientes fueron de permanencia en Chile. Organizó en Santiago el Congreso Continental de Cultura, al que acudieron notables personalidades como Diego Rivera, Jorge Amado y Nicolás Guillén. Dictó conferencias en la Universidad de Chile, institución a la que hizo donación de su biblioteca personal. Esta relación con la Universidad dio origen a la creación de la Fundación Neruda para el Desarrollo de la Poesía. En su vida privada fueron tiempos agitados, pues se separó en 1956 de Delia del Carril para unirse sentimentalmente con Matilde Urrutia, que fue a vivir a su nueva casa, La Chascona. Sus obras seguían apareciendo a buen ritmo, con publicaciones intermitentes, en Buenos Aires por Losada y en Santiago por Nascimento: Viajes, Nuevas odas elementales y Oda a la tipografía, entre otras. En 1957 Losada publicó sus Obras completas en papel biblia y, en los años sucesivos, Cien sonetos de amor, Tercer libro de las odas y Navegaciones y regresos. En 1958 aparece editada otra de sus obras más notables, una de las preferidas del poeta, Estravagario. "Por su irreverencia (escribió Neruda) es mi libro más íntimo".

El incansable viajero sintió de nuevo la llamada de Europa y en 1965 se trasladó a ese continente, donde recibió nuevos honores. La Universidad de Oxford le nombró doctor honoris causa en Filosofía y Letras. En Hungría se entrevistó con Miguel Ángel Asturias. En 1966 viajó a Estados Unidos invitado a la reunión del Pen Club. Realizó ese año una interesante incursión en el arte dramático con su obra Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, que fue estrenada en Santiago en 1967 por el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile.

La vinculación de Neruda con la política tuvo su punto culminante en el año 1970, cuando el Partido Comunista lo designó candidato a la presidencia de Chile, pero el poeta no dudó en renunciar para dar todo su apoyo a Salvador Allende, a quien secundó decididamente en su campaña electoral. Llegado al poder el gobierno de Unidad Popular en 1970, recibió el nombramiento de embajador en París.

Neruda con Salvador Allende y su

biógrafo, Volodia Teitelboim

En 1971, Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura, pero su encumbramiento literario no le impidió continuar activamente en la defensa de los intereses chilenos. En Nueva York, aprovechando la reunión del Pen Club, denunció el bloqueo estadounidense contra Chile. Tras renunciar a su cargo de embajador en Francia, regresó a Santiago, donde fue pública y multitudinariamente homenajeado en el Estadio Nacional.

En la cúspide de la fama y del reconocimiento también lo esperaban horas amargas. En 1973, el 11 de septiembre, fue sorprendido por el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Profundamente afectado por la nueva situación, no pudo resistir la tragedia y el 23 de septiembre murió en Santiago. El mundo no tardó en enterarse, entre la indignación, el estupor y la impotencia, de que sus casas de Valparaíso y de Santiago habían sido brutalmente saqueadas y destruidas. Sus funerales se desarrollaron en medio de una gran tensión política. Tras su muerte vieron la luz los poemarios que había escrito antes de morir: Jardín de invierno, 2000, El corazón amarillo, Libro de las preguntas, Elegía y Defectos escogidos, todas ellos editadas por Losada en Buenos Aires en 1974. En Barcelona apareció su última obra, la autobiografía Confieso que he vivido.

Cualesquiera que sean las objeciones que pueda suscitar su posición política y el efecto de la misma sobre su obra, Neruda es, sin duda, el poeta de mayor prestigio de Hispanoamérica y uno de los valores excepcionales de la poesía continental americana. Su poesía ejerció una enorme influencia que ha sido particularmente perceptible en la poesía chilena moderna, ya en su aspecto social (Efraín Barquero, Gonzalo Rojas) ya por profundizar en los parajes poéticos descubiertos por Neruda (Juvencio Valle o Miguel Arteche). Pero la importancia de Neruda dentro de la poesía americana es semejante a la que en su tiempo tuvo Rubén Darío; como el nicaragüense, también Neruda ha influido hondamente en todo el ámbito hispano, incluyendo la poesía española contemporánea.

Los inicios

Como rasgo de conjunto, la obra de Pablo Neruda se caracteriza desde un punto de vista estilístico por la audacia verbal y la originalidad. Las formas simbolistas y modernistas las representa primordialmente el libro Crepusculario (1923). Pero pronto su poesía empieza a tener un valor excepcional y surgen las formas que habrán de ser genuinas en obras como El hondero entusiasta (escrito hacia 1923, pero no publicado hasta 1933), Tentativa del hombre infinito (1925) y Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924). Hay en estos poemas una actitud sentimental. El poeta exalta la mujer, la angustia, la tristeza, la ausencia y el recuerdo.

Pablo Neruda

Son todavía poemas autobiográficos y están invadidos por una gran melancolía: "Puedo escribir los versos más tristes esta noche" el poeta canta la soledad acompañada sólo de sus palabras, antes de que la llenara el recuerdo de la amada: "Antes que tú poblaron la soledad que ocupas / y están acostumbradas más que tú a mi tristeza" la desesperación: "Soy el desesperado, la palabra sin ecos, / el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo" la tristeza: "He dicho que cantabas en el viento / como los pinos y como los mástiles. / Como ellos eres alta y taciturna. / Y entristeces de pronto, como un viaje".

Pero además de ese acento de infinita melancolía, ya en estas obras Neruda da una dimensión cósmica, desmesurada, a los términos de comparación: "Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, / te pareces al mundo en tu actitud de entrega". Cualquier sensación queda siempre vinculada a un elemento, a un acontecimiento cósmico. Arrastrado por su impetuosidad, el poeta buscará la comparación con todo lo que sea grande: montañas, ríos, viento, mar, fuego, noche. La amiga encontrada en el crepúsculo conservará el fuego del día que acaba de fenecer ("llena de las vidas del fuego, / pura heredera del día destruido"), o las raíces de la noche crecerán de súbito desde su alma.

Al lado de estas imágenes grandiosas encontramos otras con elementos concretos y materiales, como si el poeta procurara evitar a toda costa la idealización en un afán por mantenerse dentro de lo elemental: "Para sobrevivirme te forjé como un arma, / como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda", "cuerpo de piel, de musgo", "brazos de piedra", etc. Esta fuerza elemental y cósmica es lo que proporciona interés a esta poesía. La amada llega a confundirse, en la pasión del poeta, con la tierra: "Mi cuerpo de labriego salvaje te socava / y hace saltar al hijo del fondo de la tierra", "En ti los ríos cantan y mi alma de ellos huye". Así, Neruda busca siempre la materialización de sus sensaciones, ya sea en cosas muy concretas, ya sea en imágenes gigantes: la amada tendrá ojos oceánicos; jugará con la luz del universo; el amor tendrá lugar bajo el viento ("Innumerable corazón del viento / latiendo sobre nuestro silencio enamorado"). Pero a su vez las palabras serán como las yedras, los besos como un vestido, la cabeza un racimo, etcétera.

Y, junto a todo ello, la imagen centelleante, de clara procedencia modernista: "las flechas latientes de los pájaros", las palabras adelgazadas "como las huellas de las gaviotas en las playas", la noche que desparrama "espigas azules" sobre el campo, la comparación de la amada con una "abeja blanca", la alegría del canto como "un campanario en las manos de un loco", los crepúsculos como "abanicos gigantes", "cruces azules", "árboles de luz", "sonrisa del agua". Toda esta poesía de raíz romántica se caracteriza por su profundidad y por su desesperación. Hay en ella algo que nos anuncia ya al poeta de Residencia en la Tierra: la angustia constante, la violencia, los saltos de un concepto a otro, la falta de transición entre las situaciones. También lo que se ha llamado "feísmo" se anuncia ya en estos poemas.

Residencia en la Tierra

Con la aparición de Residencia en la Tierra cambia completamente el panorama de la poesía de Pablo Neruda: se torna difícil y hermética. El filólogo Amado Alonso puso en claro los problemas de Residencia en la Tierra en su obra Poesía y estilo de Pablo Neruda. Interpretación de una poesía hermética (1940). De acuerdo con Amado Alonso, y al contrario de los anteriores, Residencia en la Tierra es un libro de poesía objetiva, en el sentido de que, aunque el poeta nos ofrezca su propia visión del mundo, lo hace sin mezcla de situaciones personales, sin hacer autobiografía.

La soledad, la desesperación, la angustia, se acentúan en estos poemas; el autor ve el mundo como un naufragio total, como una destrucción constante, como una desintegración incontenible. La retina del poeta ("como un párpado atrozmente levantado a la fuerza") ve cómo todo fluye ("agua feroz mordiéndose y sonando") hacia la muerte y la descomposición: las cosas más heterogéneas, en su misma heterogeneidad, no hacen sino representar al universo todo: "Como cenizas, como mares poblándose, / en la sumergida lentitud, en lo informe, / o como se oyen desde lo alto de los caminos / cruzar las campanadas en cruz, / ... y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra / se pudren en el tiempo, infinitamente verdes".

"No hay página de Residencia en la Tierra (dice Amado Alonso) donde falte esta terrible visión de lo que se deshace... Los ojos de Pablo Neruda son los únicos en el mundo constituidos para percibir con tanta concreción la invisible e incesante labor de autodesintegración a que se entregan todos los seres vivos y todas las cosas inertes, por debajo y por dentro de su movimiento o de su quietud. Son los únicos condenados a ver el drama "del río que durando se destruye", verso espléndido donde se encierra la imagen definitiva de esta dolorosa visión de la realidad".

Las cosas se empujan a sí mismas y el poeta intenta expresar y describir este caos; de ahí esta imagen múltiple que encontramos constantemente en sus composiciones. La poesía se hunde en la misma materia y se deja arrebatar por ella: "o sueños que salen de mi corazón a borbotones, / polvorientos sueños que corren como jinetes negros, / sueños llenos de atrocidades y desgracias". Así surge esta poesía tumultuosa, de alucinación, de urgencia y de aluvión. Estas materias, además, están ya rotas, polvorientas, sucias, desvencijadas. Por este motivo se ha calificado de "feísta" a esta poesía.

Residencia en la Tierra es una visión de la realidad y del mundo muy parecida a ciertas formas de la pintura vanguardista. Amado Alonso nota acertadamente que en este período de la poesía de Pablo Neruda hay un predominio del sentimiento sobre la realidad, es decir, que el sentimiento del poeta pugna por encontrar una imagen o comparación en el mundo real, comparación que a menudo sale fragmentada, barajada o caótica. Por esta razón su poesía está llena de incoherencias "objetivas y racionales".

El poeta se ve obligado a repetir, a precisar, porque él mismo tiene conciencia de que la representación del sentimiento no es como debería ser: vemos cómo intenta expresar una sensación a base de dos, tres y hasta cuatro imágenes, en busca siempre de una precisión, de una representación adecuada. Sus poemas son a la vez borradores y lecciones definitivas que nos ilustran acerca de su quehacer poético y de cómo la palabra va penetrando en la realidad. El mismo poeta dice: "pero de otra manera", "no sé si se me entiende", "pero no es eso", cuando se da cuenta de que no acierta. Ahora bien, esta incoherencia, estas "imágenes ensayadas" (como las llama Amado Alonso) constituyen la visión que del mundo tiene Neruda, constituyen lo esencial de su poesía. El poeta no podría expresarse de otra manera: tiene que atender a lo caótico, al tumulto de las cosas, a las sensaciones simultáneas.

La técnica estilística de Pablo Neruda tiene su origen en el surrealismo: imágenes ilógicas, símbolos oscuros, enumeración caótica, libres asociaciones. Todo ello unido a su peculiar visión del mundo y a su sintaxis hace de esta obra un caso digno de la mayor atención. Pueden destacarse de Residencia en la Tierra los poemas "Galope muerto", "Arte poética", "Entierro en el Este", "El fantasma del buque de carga", "Barcarola", "Enfermedades en mi casa", "Oda con un lamento", "Entrada a la madera", "Apogeo del apio", "Estatuto del vino", "Oda a Federico García Lorca" y "El reloj caldo en el mar". Residencia en la Tierra es un libro esencialmente materialista (como lo indica el título). El poeta, como ya hizo en obras anteriores, evita siempre idealizar y sus comparaciones o tienen un carácter gigantesco, desmesurado y monstruoso o se refieren a cosas cotidianas, vulgares, que dentro del ímpetu que lleva en sí esta poesía adquieren un extraño valor simbólico y nos sumergen en una atmósfera angustiosa. Muchos de los poemas de Residencia en la Tierra tienen un carácter eminentemente social, y su preferencia por las cosas vulgares y cotidianas prenuncian ya al poeta de las Odas elementales. Podríamos decir que Neruda canta, en este libro, las cosas vulgares con tono épico.

Canto General

Esta característica continuará en los primeros poemas del volumen titulado Tercera Residencia. Pero en los poemas "Las furias y las penas", "Reunión bajo las nuevas banderas", en España en el corazón y en los poemas alusivos a la Guerra Mundial incluidos en Tercera Residencia, Neruda encuentra la materia para su canto épico: a partir de este momento, el poeta será el cantor del movimiento comunista. Sus cantos tendrán la grandeza de la lucha, del fuego y del fervor incondicional. Esta poesía comprometida fluye directa, sin las vacilaciones de Residencia en la Tierra, llena de exclamaciones y de imágenes deslumbrantes. El universo de Pablo Neruda tiene ya un sentido, su poesía propone un ideal.

Pero donde Pablo Neruda llega a la total posesión del objetivo bajo la forma de un ideal es en el extenso poema Canto General, terminado de escribir en 1949. El poema se divide en quince partes. En la primera, "La lámpara en la tierra", canta el nacimiento de la vegetación en las tierras americanos: el jacarandá, la araucaria, los alerces, el ceibo, el tabaco ("El tabaco silvestre alzaba / su rosal de aire imaginario"), el maíz ("Como una lanza terminada en fuego, / apareció el maíz"); la aparición de las bestias, de los pájaros; la formación de los ríos ("Amada de los ríos, combatida / por agua azul y gotas transparentes, / eras tatuada por los ríos"), de los minerales y de los hombres.

Esta primera parte es el canto de la formación de América, y tiene toda la grandeza que merece el tema. El tono épico aparece constantemente transitado por formas de un exquisito lirismo. Toma semejante desarrollo la segunda parte, "Alturas de Macchu Picchu", exaltación de la naturaleza ya formada, pero todavía virgen, de la América amada por el poeta: "más abajo, en el oro de la geología, / como una espada envuelta en meteoros, / hundí la mano turbulenta y dulce / en lo más genital de lo terrestre". Estas alturas son símbolo de la pureza perdida, son lo más representativo del continente: "Puse la frente entre las olas profundas, / descendí como gota entre la paz sulfúrica, / y, como un ciego, regresé al jazmín / de la gastada primavera humana". El tema de la América virginal e intacta se repetirá en Odas elementales.

La tercera parte lleva por título "Los Conquistadores": esta América pura e intacta es destruida por los conquistadores. El poeta los acusa duramente y los insulta: a Cortés, a Alvarado, a Ximénez de Quesada o a Valdivia, porque a su parecer sumergieron las tierras americanas en una profunda agonía. Viene a continuación la exaltación de "Los libertadores", título de la cuarta parte. Neruda pondera la acción de los primeros indígenas (Cuauthémoc, Caupolicán, Lautaro), de los insurrectos del siglo XIX (O'Higgins, San Martín, Sucre, Martí) y de los líderes del Partido Comunista. "La arena traicionada", quinta parte, es un alegato contra todos los que, a juicio del poeta, han intentado corromper América: dictadores, poetas, literatos, diplomáticos, exploradores o compañías anónimas. La sexta, titulada "América, no invoco tu nombre en vano" desarrolla temas parecidos al canto anterior.

"Canto general de Chile" es el título de la séptima parte y constituye una evocación de la patria, de los amigos y de las luchas, mientras que la octava, "La Tierra se llama Juan", contiene piezas dedicadas a los revolucionarios, que el poeta, en el poema final, simboliza en Juan, el trabajador anónimo. En la novena, "Que despierte el leñador", Neruda se pronuncia contra los dictadores y la influencia tutelar americana. La décima, "El fugitivo", se ocupa el destierro y de la peregrinación del poeta. "Las flores de Punitaqui", undécima parte, trata problemas enfocados desde el punto de vista social; la duodécima, "Los ríos del canto", contiene cartas y conmemoraciones, y la decimotercera, "Coral de Año Nuevo para la patria en tinieblas", es a la vez recuento de luchas e invitación al combate.

En la parte decimocuarta, "El gran océano", el poeta retoma el canto a América, a su grandeza, a su vegetación y geografía, y en el decimoquinto,"Yo soy", da fe de sí mismo y de sus actividades. Cierran este canto y el libro unos testamentos ("Dejo a los sindicatos / del cobre, del carbón y del salitre / mi casa junto al mar de Isla Negra"), unas disposiciones ("Compañeros, enterradme en Isla Negra, / frente al mar que conozco"), y un "explicit" donde declara la causa del canto y la fecha en que fue terminado.

Última etapa

Canto general es un libro complejo, con toda la grandeza que tiene la poesía de Neruda, pero a la vez con todo el lastre que lleva siempre la poesía comprometida. A partir del Canto la obra de Neruda parece emprender un nuevo rumbo. Desde Todo el amor (1953), poema puramente amoroso, pasando por Las uvas y el viento (1954), que levantó polémicas (lo escribió en Capri y canta "la libertad del viento, la paz entre las uvas", con absoluta sencillez y sin olvidarse de sus ardientes alusiones políticas), parecía en busca de un nuevo tono que se afirmó en las Odas elementales (1954) y en Nuevas odas elementales (1955), obras que inician una especie de tercera época en la poesía nerudiana, En un lenguaje perfectamente accesible, Neruda se convierte en un poeta sencillo y afable que celebra los seres humildes y los objetos cotidianos. Como indican sus títulos, el autor canta las cosas simples y elementales: la alcachofa, el cobre, la cebolla, el caldillo de congrio, el hilo, la madera, la pobreza, el tomate, el traje, el aceite, los calcetines, el jabón, la lagartija, la papa.

Parece como si las cosas desvencijadas, polvorientas, en estado de desintegración, que aparecían en Residencia en la Tierra, cobraran de pronto su plena personalidad, afirmaran su ser, su necesidad de existir. Neruda llega en estas Odas a la total conquista de lo objetivo. El poeta las canta en función de la necesidad que tiene el hombre de ellas y, por tanto, estas Odas son auténtica poesía social. Les queda todavía algo del aire marcial del poeta de Tercera residencia y de Canto general. Y junto a los temas enunciados encontramos desarrollados otros que parecían insospechables: el aire, el amor, la flor, la claridad, el día feliz, la alegría, la esperanza, el otoño, la poesía, la sencillez, la tranquilidad, el verano, la vida, las estrellas, la luna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario